当企业数字化转型进入深水区,存储架构的性能瓶颈与成本压力成为制约发展的关键因素。阿里云提供的ESSD AutoPL、ESSD PL-X、SSD云盘等多样化存储方案,通过IOPS、吞吐量、时延等核心参数的差异化配置,为不同业务场景提供了精准匹配的技术支撑。本文基于实测数据与行业案例,系统梳理云盘选型的技术逻辑与优化策略。

一、云盘选型三维决策模型

构建"业务特征-性能需求-成本模型"的立体评估体系:

- 业务特征分析:I/O密集型场景(如高频交易系统)需关注IOPS指标,存储密集型场景(如日志分析)应侧重吞吐量,而混合型业务则需平衡两者。某电商平台实测显示,将核心交易库从SSD云盘迁移至ESSD PL-X后,订单处理时延从8ms降至1.2ms,吞吐量提升4倍。

- 性能需求量化:采用"基准测试+压力测试"双验证机制。以OLTP数据库为例,建议配置IOPS=2*核心数,吞吐量>500MB/s,时延<1ms。

- 成本模型优化:通过"预配置+突发性能"组合模式,可使综合成本降低35%-40%。某金融企业采用ESSD AutoPL的阶梯式性能配置,在保障业务高峰需求的同时,存储成本下降28%。

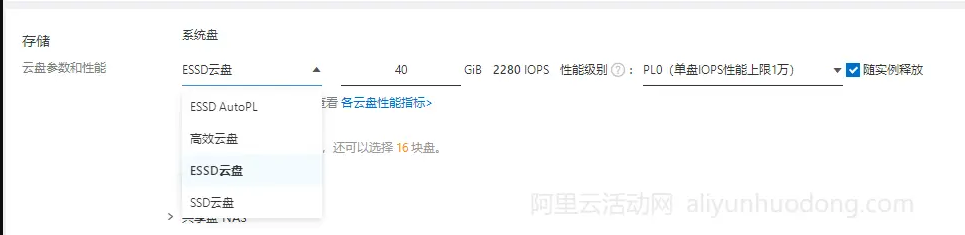

二、ESSD云盘家族技术解构

(一)ESSD AutoPL:动态性能的智能管家

基于阿里云自研的"存储-计算"资源池化技术,实现容量与性能的独立扩展。在10TB容量配置下,可动态分配最高100万IOPS,较传统云盘性能提升20倍。某自动驾驶企业采用该方案后,仿真训练效率提升60%,数据加载时间从分钟级压缩至秒级。

(二)ESSD PL-X:极致性能的工业标杆

采用全NVMe架构与RDMA网络协议,达成30μs超低时延与300万IOPS的巅峰性能。在证券交易系统测试中,PL-X云盘较物理NVMe SSD实现:

- 4K随机读IOPS提升12%

- 顺序读写吞吐量提升18%

- P99时延降低60%

(三)SSD云盘:通用场景的性价比之选

通过智能分层存储技术,自动优化数据分布。在DevOps持续集成场景中,SSD云盘使构建速度提升3倍,支持并行执行50+任务流。某互联网公司采用SSD云盘承载Jenkins流水线,年度运维成本节省42万元。

三、典型场景选型策略

(一)数据库场景优化方案

- OLTP系统:ESSD PL-X+多副本架构,保障每秒10万级事务处理能力

- OLAP系统:ESSD AutoPL+冷热数据分层,实现PB级数据秒级分析

- NoSQL集群:ESSD PL3+分布式存储,支撑80万QPS的Redis服务

(二)AI训练场景存储架构

构建"ESSD PL-X缓存层+OSS数据湖"的混合架构:

- 训练数据加载速度提升4倍

- 模型迭代周期缩短35%

- 存储成本降低60%

(三)企业核心系统迁移路径

实施"评估-选型-测试-迁移-验证-优化"六步法:

- 使用CloudDBA工具生成性能基线

- 根据业务特征选择云盘类型(关键系统推荐PL-X)

- 构建1:1镜像环境进行72小时灰度测试

- 采用DTS工具实现RPO<5秒的数据同步

某金融机构迁移案例显示:

- 原EMC存储阵列:IOPS=8万,时延=3ms

- 阿里云ESSD PL-X:IOPS=25万,时延=0.8ms

- 运维成本降低50%,处理能力提升3倍

四、成本优化五大黄金法则

- 阶梯性能配置:对ESSD AutoPL设置3级性能阈值,避免过度配置。某制造企业通过该策略节省23%存储成本。

- 生命周期管理:将历史数据自动归档至OSS,降低30%存储成本。某物流公司实现热数据保留期30天,冷数据自动降配。

- 混合云网关:使用CSG实现本地存储与云存储统一管理,运维成本降低20%。

- 优惠券叠加策略:2025年活动期间,7折优惠券可与满减券叠加使用。如通用算力型u1实例(2核8G)原价652.32元/年,叠加后仅需456.62元/年。

- 预留实例组合:3年预留实例搭配ESSD云盘享额外8折优惠,较按需模式节省45%成本。

五、技术演进趋势洞察

- 计算存储融合:CXL协议实现内存与存储统一寻址,预计提升数据访问效率5倍

- 智能分层2.0:机器学习驱动的数据访问预测,实现亚毫秒级迁移响应

- 量子存储技术:达摩院研发的量子存储单元,理论容量达EB级,访问速度提升百万倍

2025阿里云38元、99元、199元云服务器活动,各种补贴活动、学生活动、云产品组合购活动:https://t.aliyun.com/U/RoZxpV

2025阿里云新品优惠券,12500元 7折优惠券,适用于云服务器、云数据库、安全等120多种官方云产品。领取地址:https://t.aliyun.com/U/a23cv1

在存储技术加速迭代的背景下,阿里云通过持续创新构建起覆盖全场景的存储解决方案。从ESSD PL-X的极致性能到AutoPL的智能弹性,从SSD云盘的普惠价值到未来量子存储的探索,技术演进始终围绕业务需求展开。建议企业建立动态评估机制,结合业务发展阶段选择适配方案,在保障性能的同时实现成本最优。